Ⅵ 本時の学習指導

Ⅵ 本時の学習指導理科学習指導案

平成11年9月29日(水)第2校時 理科室

第2学年A組 指導者 篠崎 聡

戸塚 美智子

Ⅰ 題材 動物の生活と種類 ブタの心臓を観察してみよう

Ⅱ 単元の考察

1 生徒の実態

(略)

本時においては、すこし欲張って標本ではなく、人間の食生活に犠牲となるブタの

実物を学習する体験をあえて展開する。目の前に哺乳類の生の臓器が置かれる残酷さ

がただよう授業であるが、真実を見て命をさらに深く考えさせるために生徒に必要な

段階として本時を構成した。積極的に手を出す生徒と、離れて見守る生徒と半々であ

ることが予想されるが、どちらの態度も選択の自由として強いることは避けたい。

2 教材観

動物や植物の生活、その神秘さを美しい画像により紹介するテレビ番組が数多く放

映され、私たちは家庭に居ながらにして多くの自然現象を目にすることができるよう

になった。残念ながら、その取材力・画像には負け、教室で展開する授業に新鮮味が

加えられないのが現状である。しかし、教室での学習は、まさにリアルタイムであり、

自然の事物を目の前に提示できる利点がある。したがって、本単元でもそうした自然の

事物・現象を大切に活用しようと考えている。

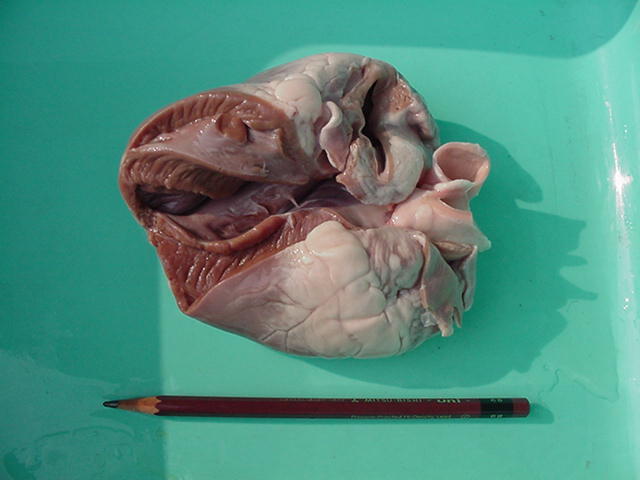

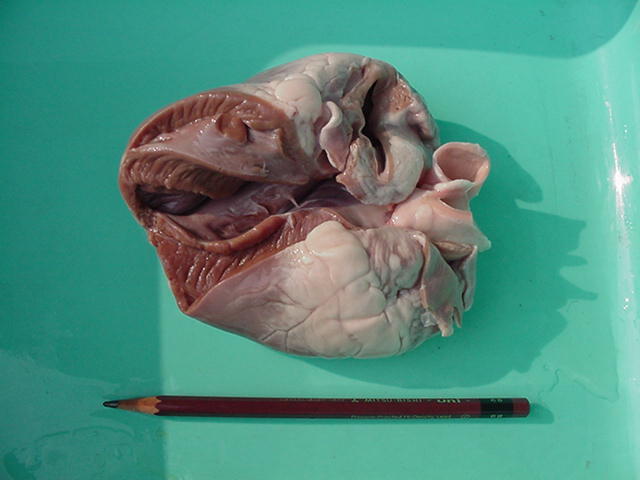

本時では、そうした素材として、食用のブタの心臓を活用する。直接触れることが

でき、心臓の壁の厚さや血管のつき方、部屋の別れ方、弁のつき方など観察できるから

である。誰もが命を意識しながら、緊迫感をもって観察することであろう。絶え間なく

動き続ける心臓ポンプの神秘的なつくりを感じさせたい。

また、必ずしも必要ないと考えるが、コンピュータをプレゼンテーションの道具と

して養護教諭の力を借りて活用することを試みる。黒板・ノートで事足りるが、学習

のありかたの可能性として今回挑戦してみる。

Ⅲ 単元の目標

身近な動物についての観察、実験を通して、動物のつくりとはたらきを理解させると

ともに、動物の種類やその生活についての認識を深める

Ⅳ 評価規準

Ⅴ 指導の方法

1 指導方針

今回の授業では、次の点をポイントとする。

(1)生徒の心と素材の関係

新学習指導要領では、心臓の構造は扱わないと明示されており、2~3年後に

はなくなる素材である。14歳の多感な時期に、食しているとは言え、死んだブ

タの内臓を観察していいのだろうか。

(2)コンピュータの活用

通常はまだ活用には至っていないが、下記の観点でコンピュータを活用してみ

る。近い将来、理科室をインターネット接続し、必要な情報を授業時間内に取り

出せるよう整備したい。本単元においては、スタンドアローンの形式で主に視聴

覚的な活用を試みる。

・従来の黒板の代わりになるか

・プレゼンテーションとしての可能性

(3)ティームティーチング

養護教諭とともにティームティーチングの形態で授業を行う。主に心臓の観察

の支援とコンピュータの操作を協同で行う。

2 指導計画

動物のからだのつくりとはたらき(15時間)

○血液のはたらき

○心臓のはたらきを人体図より考えてみよう。

○ブタの心臓を観察してみよう(本時)

Ⅵ 本時の学習指導

Ⅵ 本時の学習指導

1 目標

ブタの心臓のつくりを観察し、特徴を指摘できる。

2 準備

3 展開

教師A:篠崎 教師B:戸塚

教師A:Powerpoint を使って本時のねらいと心臓のはたらき入手経路

について写真を使って説明する

教師B:Powerpoint の操作

教師A:机間巡視し、観察の支援をする。

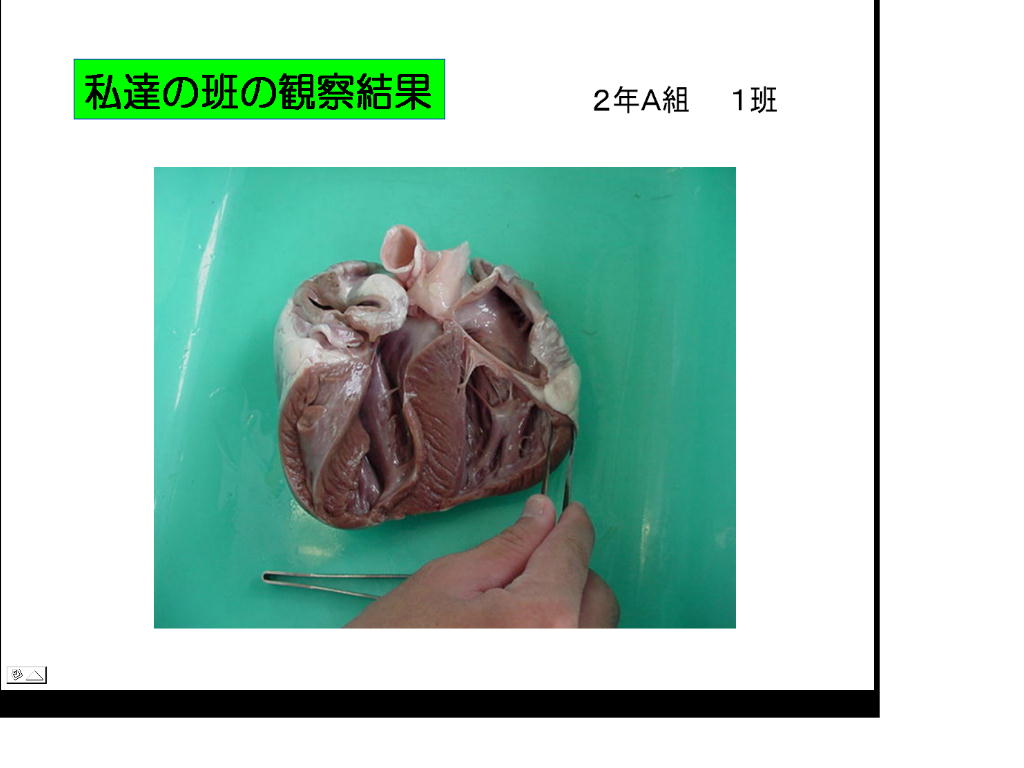

教師B:各班のデジタル写真を撮影。

Powerpoint 上に貼り付ける

教師A:机間巡視し、観察結果の記録の支援をする。

教師B:生徒の発表のための準備、プロジェクター、

代表の生徒がマウスを使って指示しながらパソコン上で説明する

他の生徒は発表を聞く

他の生徒は発表を聞く

教師A:マウス操作の説明

まとめとして「驚異の小宇宙(心臓)」を視

聴し、ヒトの心臓の動きをイメージする

観察で使用した心臓をかたづける。

評価項目

期待される観察記録